Es liegt nun schon zwei Jahre zurück, dass wir auf die Bodenzeitung hingewiesen haben, die von der Kölner Initiative Grundeinkommen seit einiger Zeit genutzt wird. Henrik Wittenberg informierte gemeinsam mit Felix Coeln bei der jüngsten BGE:open17.2 in Köln über die Erfahrungen damit, die Herstellung und manches mehr. Bei Henrik Wittenberg kann sie auch bestellt werden:

Es liegt nun schon zwei Jahre zurück, dass wir auf die Bodenzeitung hingewiesen haben, die von der Kölner Initiative Grundeinkommen seit einiger Zeit genutzt wird. Henrik Wittenberg informierte gemeinsam mit Felix Coeln bei der jüngsten BGE:open17.2 in Köln über die Erfahrungen damit, die Herstellung und manches mehr. Bei Henrik Wittenberg kann sie auch bestellt werden:

Ansprechpartner: Henrik Wittenberg

h.wittenberg@bgekoeln.de

Telefon: (0177) 170 93 99

Kategorie: Felix Coeln

Wie Podiumsdiskussionen nicht weiterführen,…

…das hat mich eine Veranstaltung an der Universität Köln am vergangenen Samstag gelehrt. Leider beherrschte der Hang zur Polarisierung die Veranstaltung. Das lag nicht an den Veranstaltern, die alles gut vorbereitet hatten. Es lag am Podium. Auch fehlte es an Schlagworten nicht, von denen ausgehend Klärungen hätten angestrebt werden können, statt alles in einen Topf zu rühren. Besonders misslich war es, dass in einer Diskussionsveranstaltung an einer Universität, Werturteile und -haltungen nicht genügend von Analyse unterschieden wurden. Sie auseinanderzuhalten wäre einer Universität gemäß gewesen, denn was die Podiumsteilnehmer für richtig und falsch halten, tut nichts zur Sache, wenn es um Analyse geht. Das führte an etlichen Stellen dazu, dass z.B. Christoph Butterwegge sich aus einer Äußerung dasjenige herauspickte, was ihm nicht zusagte, um darauf herumzureiten, andere Aspekte einer Äußerung jedoch schlicht unter den Tisch fallen ließ. Schon zu Beginn wurden BGE-Befürworter von ihm als Sekte bezeichnet, die mit einem Tunnelblick umherliefen – war das Podium da gleich mit angesprochen? Dass es solche Phänomene gibt, ist unbestritten, doch was tut das in einem solchen Rahmen zur Sache? Wenn dann noch Podiumsteilnehmer dafür verantwortlich gemacht werden, was andere zum selben Thema gesagt haben, ist es äußerst schwierig, über eine Sache zu diskutieren. Christoph Butterwegges Überlegungen waren für diejenigen nicht überraschend, die jüngere Äußerungen von ihm kannten (siehe meinen Kommentar hier).

Dass bei alldem dennoch manch interessante Äußerung fiel, möchte ich diese hier kurz kommentieren, da sie für die Diskussion im Allgemeinen von Belang sind. Als Zitate markierte Stellen geben sinngemäß wieder, was meiner Erinnerung nach gesagt wurde.

Sehr deutlich war der Hinweis von Steffen Roth darauf, dass Modellsimulationen zum BGE, die Aussagen über zukünftiges Handeln von Menschen machen wollen, unbrauchbar sind. So hatte sich vor einiger Zeit auch Alexander Spermann geäußert. Das hört man nicht so oft von Wirtschaftswissenschaftlern, eher werden Simulationen wie Tatsachen behandelt, wie z.B. jüngst in einem Beitrag auf Ökonomenstimme. Ich habe es selbst schon öfter in Diskussionen erlebt, dass auf der einen Seite zwar eingeräumt wird, dass Simulationen keine Aussagen über Wirklichkeiten treffen, sie auf der anderen Seite aber, wenn es darauf ankommt, wie Wirklichkeitsaussagen behandelt werden. Bei all den Simulationsmodellen sowie der Frage nach der Finanzierung setzt sehr schnell eine Taschenrechnerhaltung ein. Gegenwärtige Einnahmen und Ausgaben werden auf das BGE übertragen und dann gezeigt, dass es nicht finanzierbar sei – da war sich Butterwegge ganz sicher. In den wenigsten Fällen wird überhaupt berücksichtigt, dass mit einem BGE die gesamte Grundlage der Wertschöpfung sich verändern würde, weil die Entscheidungen für ein Engagement, sei es erwerbsförmig oder nicht, auf einer anderen Grundlage stattfänden. Diese womöglich positiven Auswirkungen lassen sich zwar nicht beziffern, sie aber abzutun ist fahrlässig, denn wir wissen nichts darüber, inwiefern heutige Erwerbsarbeitsbedingungen das Entstehen von Wertschöpfung verhindern. Wer also einschätzen will, was mit einem BGE geschehen könnte, muss all dies in Betracht ziehen.

Steffen Roth wies darauf hin, dass er es für problematisch halte, wenn über einen solchen Vorschlag hinaus, wie das BGE einer ist, dann noch Überlegungen mit ihm verbunden werden, was Menschen zu tun haben, wenn sie ein BGE erhalten. Da trifft er durchaus einen Punkt in der Grundeinkommensdiskussion, denn auch manche Befürworter meinen es mit der Bedingungslosigkeit nicht ganz ernst. Roth führte aus, dass dies darauf hinauslaufe zu definieren, was ein „gutes Leben“ sei, wie es auszusehen habe. Das wäre in der Tat Bevormundung. Was er allerdings nicht erwähnte, war, dass die Entscheidung, Einkommen über Erwerbstätigkeit erzielen zu sollen, wie es heute für selbstverständlich gehalten wird, ebenso eine Vorstellung von „gutem Leben“ definiert. Sie besagt: „Alle sollen erwerbstätig sein, weil sie so einen Beitrag zum Gemeinwesen leisten und sich selbst versorgen“. Dieser Eingriff ist normativ erheblich, keineswegs ethisch neutral, wie so oft auch von Wirtschaftswissenschaftlern behauptet. Was hieran gesehen werden kann ist, dass es keine „neutralen“ Konstellationen im wirklichen Leben gibt. Es werden immer normative Entscheidungen getroffen. Sie unterscheiden sich nur darin, welche Handlungsmöglichkeiten für den Einzelnen eingeräumt werden, woran sein Stellenwert bemessen wird, ob er um seiner selbst und des Gemeinwesens selbst willen etwas gilt oder nicht. Ein BGE würde eben dem Einzelnen um seiner selbst willen durch das Gemeinwesen Anerkennung verschaffen, ohne dass er etwas zu tun hätte.

Es war an dieser Stelle der Schritt nicht weit, um über Freiheit und Abhängigkeit zu sprechen, die dann schnell gegeneinander gestellt werden. Das BGE, so auch Roth, greife durch die Entscheidung, erhebliche öffentliche Mittel für es bereitzustellen, in die Freiheit der anderen ein, die ein BGE gar nicht bräuchten. Auf diese Argumentation stößt man häufig im Zusammenhang mit der öffentlichen Alimentierung von Kultureinrichtungen, Hochschulen, dem Nahverkehr usw. Dort würden aus allgemeinen Steuermitteln Leistungen vorgehalten, von denen zum einen diejenigen profitierten, die es sich ohnehin leisten könnten, dorthin zu gehen, zum anderen diejenigen sie mitzutragen hätten, die sie gar nicht nutzen. Wo diese so gegeneinandergestellt wird, muss die Frage gestellt werden, ob es ein so reichhaltiges Kulturleben ohne öffentliche Alimentierung geben könnte. Die ganz praktische Frage ist dann auch, halten wir das für ein vor allem privates oder vor allem öffentliches Gut? Daran entscheidet sich die Gestaltung, ganz wie bei der Diskussion um Studiengebühren.

Außerdem werde die Abhängigkeit des Einzelnen vom „Staat“ durch ein BGE noch erhöht im Vergleich zu heute – so Roth, aber auch Butterwegge – da dieser dann ja das BGE bereitstelle. Weil dies bei Sozialversicherungen nicht so sei, so Butterwegge, ziehe er sie vor. Sie könnten nicht oder nicht so leicht zum Spielball politischer Gemengelagen werden wie das BGE, das mit jedem neuen Haushaltsentwurf des Bundesfinanzministeriums in Frage gestellt werden könnte. Nun, dagegen ließe sich Rechtssicherheit schaffen, in dem das BGE gesetzlich verankert würde. Darüber hinaus ist es Ausdruck eine politischen Kultur, wie sie mit solchen Leistungen umgeht. Gesetze sind keine dauerhaften Garantien, wenn der politische Wille, sie zu erhalten, fehlt. Die Ansprüche an Sozialversicherungen jedoch unterliegen den Folgen politischer Entscheidungen ebenso wie die Anpassungen bei den Renten, dem Arbeitslosengeld und ähnliches zeigen. Dass Butterwegge dann das BGE noch als Almosen bezeichnete, machte deutlich, wie unwillig er war, sich darauf einzulassen. Almosen sind mildtätige Gaben, Mitleid ist der Beweggrund, nicht aber die Stellung einer Person im Gemeinwesen, wie es für das BGE gelten würde. Nicht die Bundesregierung stellt ein BGE je nach gusto bereit, sondern das Gemeinwesen, das sie repräsentiert. Das sind zwei ziemlich verschiedene Paar Schuh.

Wenn statt eines BGE eine „repressionsfreie Grundsicherung“ (siehe meine Kommentare dazu hier, hier und hier) vorgezogen wird, so Butterwegge, kann man ober der Schlagworte nur staunen. Wie soll eine Grundsicherung „repressionsfrei“ sein, wenn sie doch nur als kompensatorische Leistung konstruiert ist, die das Fehlen von Erwerbseinkommen ausgleichen soll? Es erhält sie nur derjenige, der kein Erwerbseinkommen erzielt, wodurch Erwerbseinkommen das normative Gebot bleibt. An ihm wird gemessen, was der Einzelne beigetragen hat. Alleine dadurch schon werden Bezieher stigmatisiert, die nicht erwerbstätig sind. Nicht von ungefähr sind in allen Systemen sozialer Sicherung, die solche Leistungen kennen, Bedürftigkeitsprüfungen eingebaut. Die Leistungsbezieher sollen, so das Ziel der Leistungen selbst, diesen Zustand wieder verlassen können. Damit ist klar, woher der Wind weht. Wer also dennoch dauerhaft Leistungsbezieher bleibt, muss sich immer wieder rechtfertigen, weil er etwas tut, was nicht vorgesehen ist. Das gilt auch für die Arbeitslosenversicherung. Kann Butterwegge das ernsthaft nicht gesehen haben – oder nicht gesehen haben wollen? Auf einen Hinweis meinerseits, dass stigmatisierende Effekte solcher Leistungen nur dann aufgehoben würden, wenn es ein dauerhaftes, anders legitimiertes Mindesteinkommen gäbe, so wie es das BGE vorschlägt, räumte er ein, dass Erwerbsarbeit seiner Auffassung nach an erster Stelle stehen müsste. Von einer „repressionsfreien Grundsicherung“ zu reden oder davon, dass der heutige Sozialstaat „patriarchal autoritär“ sei, ist dann nur kritische Kosmetik. Kein Wunder also, wenn Butterwegge in seinen Veröffentlichungen affirmativ davon spricht, dass wir in einer Arbeitsgesellschaft lebten.

Ebenfalls bezeichnend war, wie mit dem Thema Familie (frühere Kommentare von mir dazu hier und hier) umgegangen wurde. Es spielte die ganze Zeit keine Rolle, bis dann eine Frage aus dem Publikum sich darauf richtete, ob denn mit einem BGE nicht das Verständnis von Arbeit erweitert werde, ob also auch Tätigkeiten damit Anerkennung fänden, die heute nachlässig behandelt werden, z.B. in der Familie. Butterwegge entgegnete, dass er, wenn er sich mit seiner Tochter befasse, nicht von Arbeit sprechen würde, das verbitte er sich. Da ist durchaus etwas dran, denn Arbeit hat immer ein Gegenüber, das bearbeitet wird. Es ist insofern naheliegend, dass wir den Arbeitsbegriff meist für Tätigkeiten reservieren, in denen es um die Bereitstellung von standardisierten Gütern und Diensten geht, nicht aber für Dienste am Menschen. Dort wird häufig von Patienten oder Klienten gesprochen. Weiterhin ist der Arbeitsbegriff heute meist mit der Einkommenserzielung verbunden, so dass ganz selbstverständlich von Arbeit dort gesprochen wird, wo es um bezahlte, also für eine Markt geleistete Arbeit geht. Butterwegge ging mit seiner Antwort allerdings an der Frage vorbei, die auf eine Gleichordnung von Tätigkeiten zielte. Stattdessen plädierte er dafür, Erzieher besser zu bezahlen. Was hatte das mit der Frage zu tun? Dass ein BGE etwas ermögliche, was heute mehr und mehr rechtfertigungsbedürftig wird: sich nämlich selbst um die eigenen Kinder zu kümmen, solange Eltern das für sinnvoll halten, ist für Butterwegge kein Thema. Abgesehen vom Erwerbsgebot und seiner normativen Aufladung können gerade diejenigen mit niedrigen Einkommen es sich nicht erlauben, für die Kinder zuhause zu bleiben, was sie dazu zwingt, früh wieder erwerbstätig zu werden. Das Elterngeld verstärkt diesen Zustand nur.

Als ich darauf hinwies, dass ein BGE in einem Haushalt kumuliere und gerade Familien mit niedrigerem Einkommen heute relativ deutlich besser stellen würde, darüber hinaus noch das Engagement in der Familie anerkannt (nicht bezahlt) würde, weil das BGE an die Person nicht an die Leistung gebunden sei, beantwortete er mit einer flapsigen Bemerkung. Jetzt fehle ja nur noch, sinngemäß, die Befürwortung des Betreuungsgeldes (siehe meinen Kommentar hier). Dass ein BGE hingegen Familie aufwertet, ohne zugleich andere Optionen wie Krippe oder Kindergarten abzuwerten, dafür war kein Platz in dieser Diskussion.

Was hielt Butterwegge noch entgegen? Er sei für einen Mindestlohn von 10 bis 12 Euro. Ein Mindestlohn von 12 Euro würde bei einer 40-Stunden-Woche gerade einmal zu einem Einkommen von 1920 Euro führen. Also gerade diejenigen, die von einem solchen Mindestlohn abhängig wären, erhielten relativ wenig Spielraum für ihre Entscheidungen, sofern sie mehr Zeit für die Familie haben wollten. Wenn Butterwegge auch an diesem Abend wieder das Verhältnis von Arm und Reich in Deutschland beklagte, will er offenbar keinen weiter reichenden Schritt gehen, als den Mindestlohn ein wenig zu erhöhen. An der Stigmatisierung derer, die noch andere wichtige Aufgaben sehen als Erwerbstätigkeit, will er offenbar festhalten. Das passt so gar nicht zum Kampf für die Armen.

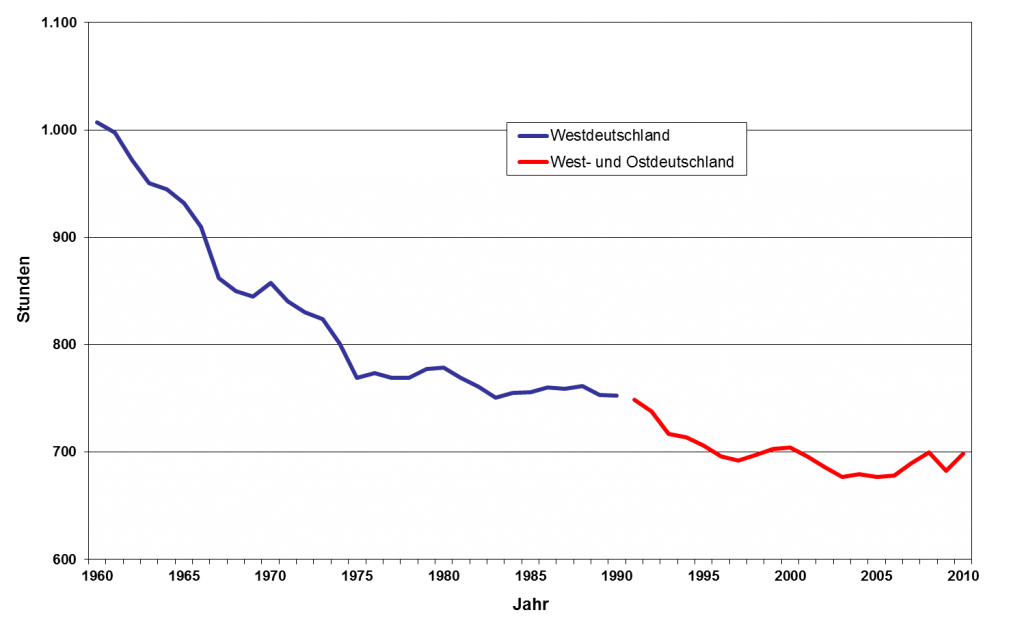

Flapsig ist er mit der Frage danach umgegangen, ob uns denn nicht die Arbeit ausgehe, wie es durchaus missverständlich manchmal heißt. Es geht dabei natürlich nur um Erwerbsarbeit, bezahlte Arbeit. Die Entwicklung des Arbeitsvolumens pro Kopf für Deutschland spricht eine deutliche Sprache, wie unten zu sehen ist. Auch ist der Trend des Absinkens seit 1880 belegt. Differenzierte Debatten gibt es zur Frage, wie das zu erklären sei, eine eindeutige Antwort steht offenbar aus. Darüber einfach, wie Butterwegge es tat, hinwegzugehen, ist unseriös.

|

|

|

Völlig außen vor an diesem Abend, bis auf wenige Bemerkungen auf dem Podium, blieb die Bedeutung eines BGE im Gefüge der Demokratie. Das war symptomatisch, ist allerdings in der Grundeinkommensdiskussion selbst ein Schwachpunkt. Schon als ich den Begriff Staatsbürger zu Beginn einführte, um von dort aus das BGE herzuleiten, wurde deutlich, wie über Demokratie gedacht wurde. Hier war es wieder Christoph Butterwegge, der sich auszeichnete. Obwohl ich deutlich machte, dass ein BGE alle Staatsbürger und Menschen mit Lebensmittelpunkt in Deutschland erhalten könnten (hier muss dann geklärt werden, welche Aufenthaltsstatus vorgesehen sind), warf er mir vor, dass dies ausgrenzend sei. Wenn schon, dann müssten alle Wohnbürger einbezogen werden. Leider gab es keine Möglichkeit, diesen Punkt weiter zu klären, dabei wäre es wichtig gewesen. Mir ging es darum deutlich zu machen, dass ein Gemeinwesen von denen getragen werden muss, die Träger aller Rechte sind, das sind aber nur die Staatsbürger, nicht die Wohnbürger. Wohnbürger müssen die politische Ordnung und die damit verbundene Rechtsordnung nur anerkennen, sie müssen sie aber nicht tragen und verantworten. Das ist überall so, wo es politische Gemeinwesen gibt, keine Gemeinwesen ohne Unterscheidung zwischen Angehörigen und nicht Angehörigen. Ein BGE würde also, wenn es am Status festgemacht würde, genau das Solidarband stärken, das heute schon unerlässlich ist dafür, die Staatsbürger als tragendes Fundament auch im System sozialer Sicherung anzuerkennen. Hier geht es unmittelbar um das Verhältnis von Demokratie und Selbstbestimmung im Gemeinwesen.

Sascha Liebermann

„Bedingungsloses Grundeinkommen“ – Podiumsdiskussion an der Universität Köln…

…mit Sascha Liebermann, Christoph Butterwegge, Felix Coeln und Steffen Roth.

…mit Sascha Liebermann, Christoph Butterwegge, Felix Coeln und Steffen Roth.