Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat ein Buch zum Grundeinkommen publiziert, das von Ronald Blaschke, Adeline Otto und Norbert Schepers herausgegeben wird. Es steht als Volltext online:

Grundeinkommen. Geschichte – Modelle – Debatten

Autor: Sascha Liebermann

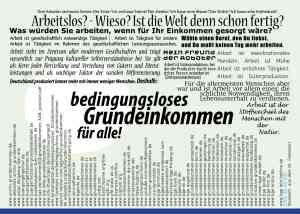

Postkarte zum Verteilen und Verschicken

Diese Postkarte hat das Archiv Grundeinkommen bereitgestellt, um die Idee des Grundeinkommens zu verbreiten. Weitere Informationen hier.

Würdevolle Hilfe und das Bedürfnis zu arbeiten – Ulrich Schneider, Paritätischer Wohlfahrtsverband, zum bGE

Unter dem Titel „Ulrich Schneider vs. Sascha Liebermann“ hat ForMoreDemcracy bei Youtube ein Video eingestellt, in dem Äußerungen Ulrich Schneiders (Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes) über das bedingungslose Grundeinkommen denen Sascha Liebermanns (Originalaufzeichnung von ESA-Film) gegenüberstellt werden. Schneiders Äußerungen sind interessant für die Grundeinkommensdiskussion, weil sie in ihrer Kürze die Annahmen enthalten, die zur Arbeitshauspolitik führen. Gleichwohl aber sind sie auch nicht so hermetisch, dass sie nicht darüber hinaus wiesen.

Auf der einen Seite setzt Schneider unbegründet das bGE mit Untätigkeit gleich. So muss er schlussfolgern, dass ein würdevolles Leben nicht möglich sei, denn würdevoll sei Hilfe nur, wenn sie jemanden in die Lage versetze, selbst für sich sorgen zu können (ganz ähnlich auch Sarah Wagenknecht), das bGE erlaube das nicht. Das ist eine im echten Sinne naive Vorstellung, denn „selbst“ kann sich niemand versorgen, weil er ständig und dauerhaft auf die Leistungen anderer angewiesen ist, zuallererst auf ein Gemeinwesen, dass diese Möglichkeiten schafft. Darüber hinaus ist die Bedeutung von „selbst für sich sorgen können“ viel grundlegender als die Erzielung von Einkommen. Jemand muss sein Leben in die Hand nehmen können (das setzt einen sozialisatorischen Bildungsprozess voraus, damit er es kann) und dann muss er es wollen.

Autonomie auf Autarkie zu verkürzen ist weit verbreitet. Ihr entspricht auch der Vorwurf, Transferleistungsbezieher würden auf Kosten anderer leben (siehe „‚Kostgänger‘ des Staates“ und „Subsidiarität und bGE kein Gegensatz“). Dabei könnte man genauso sagen, der Markt lebt auf Kosten von Vereinen und Familien, die ihre Leistungen ohne Entgeltforderung erbringen.

Da Schneider dem Menschen zugleich das „Bedürfnis“ attestiert, arbeiten zu wollen, könnte ihn das dazu veranlassen, das bGE gerade für würdevoll zu erachten. Denn es setzte den Einzelnen in den Stand, arbeiten zu können, und zwar nicht nur dort, wo seine Arbeit im engen Verständnis von „Arbeitsplatz“ nachgefragt wird, sondern wo er es für wichtig und richtig erachtet, wo er seine Stärken erkennt. Ihm kommt diese Deutung aber nicht in den Sinn, weil er Würde, Arbeitsplatz und Einkommenserzielung direkt voneinander abhängig macht. Folglich muss er auch fordern, dass Arbeitsplätze bereitgestellt werden. Arbeit wird darauf reduziert, die Gelegenheit zur Erzielung von Einkommen zu sein, im Zentrum steht nicht mehr die Sinnhaftigkeit einer Tätigkeit. Diese Reduzierung von Arbeit auf die Gewährleistung von Einkommen zerstört jedoch gerade die Grundlage von Innovation, führt also gerade zum Gegenteil dessen, was für die Enstehung von Neuem unerlässlich ist. Neues entsteht nur und Arbeitsabläufe werden nur zuverlässig erledigt, wo eine Identifizierung mit der Arbeitsaufgabe vorliegt. Der Weg ins Arbeitshaus, der so beschritten wird, ist der wahre Grund unserer elenden Lage. Das bGE hingegen führte hinaus.

Sascha Liebermann

Tag des Grundeinkommens – der 1. Mai in Fotos

Entnommen dem Archiv-Grundeinkommen, dort finden sich auch weitere Fotos.

Gespräch von rebell.tv mit Sascha Liebermann

Auf Einladung der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen hat rebell.tv ein Gespräch mit Sascha Liebermann über bedingungsloses Grundeinkommen geführt. Hier geht es zum Podcast

„Grundeinkommen wird bedingungslos deutsche Geschichte“

Christian Nähle hat Wolfgang Röhrig, Mitarbeiter im Deutschen Historischen Museum zu Berlin, ein T-Shirt überreicht, das er im vergangenen Jahr in einem Webshop bereitgestellt hat. Es handelt sich um ein fair gehandelte Biobaumwoll-T-Shirts mit Grundeinkommenslogos, das online bestellt werden kann. Hier ein Kurzbericht zur Überreichung.

„Die Furcht vor der Freiheit – überfordert das Grundeinkommen den Menschen?“

Unter diesem Titel fand das jüngste „Philosophische Quartett“ zum Grundeinkommen im Literarischen Salon, Berlin, statt. Moderation: Dorothee Schulte-Basta & Robert Ulmer,Gäste: Matthias Möhring-Hesse & Götz W. Werner.

Folgt man den Ausführungen der Diskutanten scheinen große Gemeinsamkeiten zwischen Götz W. Werner und Matthias Möhring-Hesse darin zu bestehen, dass es eine Grundabsicherung geben soll, die nicht mehr so repressiv ist wie die bestehende, auch wenn dies bei Möhring-Hesse nicht zum Grundeinkommen führt. Man beachte genau, wie er gegen ein Grundeinkommen argumentiert. Was emanzipatorisch klingt, weil er die Elite kritisiert und sie für die Verschärfung der Bezugsbedingungen von Sozialleistungen ausschließlich verantwortlich macht, entmündigt er die Bürger zugleich. Wie das? Wenn die Elite oder anders gesprochen „die da oben“ verantwortlich sind, dann sind es „die da unten“ nicht. Was so klingt, als nehme er die Bürger in Schutz, unterstellt, die Bürger seien in der Mehrheit anderer Auffassung als die Elite in Sachen Repression. Das ist eine steile Behauptung. Wer regelmäßig Grundeinkommensveranstaltungen besucht oder für die Idee wirbt, macht ganz andere Erfahrungen. Es werden wohl die Repressionen gegen einen selbst, nicht aber gegen die anderen beklagt (sehr deutlich auch in dem Film „Designing Society“ zu sehen). „Hartz IV“ hatte breiten Rückhalt und hat ihn noch.

Weshalb ist eine solche Haltung nun entmündigend? Indem man sich schützend vor jemanden stellt, meint man ihn schützen zu müssen, ohne dass er selbst darüber befinden kann. Weil „die da oben“ machen, was sie wollen, und unseren guten Sozialstaat zerstören, können wir ihnen nicht mehr trauen. Das heißt in der Folge, wir müssen befürchten, dass sie, würde ein Grundeinkommen eingeführt, es nur zu weiterem Sozialabbau nutzten. Genau aus diesem Grund, Möhring-Hesse sagt das ausdrücklich, ist er auch gegen ein Grundeinkommen. Diese Form der, nennen wir es, emanzipatorischen Fürsorge, ist jedoch auch nur eine weitere Form der Bevormundung, schwieriger zu erkennen als die einfache Form des Misstrauens.

Was bedeutet diese Haltung für unsere Demokratie und den ihr Lebensquell ausmachenden öffentlichen Streit? Möhring-Hesse will seine Vorstellung einer weniger repressiven Grundsicherung in verschiedenen Leistungselementen (Rente u.a.) „verstecken“, dass sie nicht so auffallen und dadurch vor Anfeindung besser geschützt sind (im Video ungefähr ab Minute 31). Weniger Transparenz wäre die Folge, wodurch öffentliche Diskussionen erschwert würden. Schutz statt Transparenz also?

Offenbar hält er die Bürger für so schwach, für so unmündig, dass sie vor sich selbst geschützt werden müssen. Selbst aber wenn sie letztlich für die Abschaffung aller Sozialleistungen stimmen würden (das fordert bislang keine Partei), dann wäre das ein Votum des Souveräns. Nehmen wir einmal an, zu einem solchen Votum würde es kommen, was dann? Dann hätten wir dieselbe Situation wie in der Schweiz nach der Abstimmung über das Minarettverbot. Es läge eine klare Entscheidung vor, die dann eine gute Grundlage für öffentliche Debatten wäre. Eine solche Entscheidung ist immer eine bessere Grundlage als nichtsnutzige Meinungsumfragen, die überhaupt keine Entscheidung repräsentieren, sondern bestebfalls „Was wäre wenn-Situationen“ ohne etwas darüber zu sagen, wie die Befragten sich in einer Situation tatsächlich entscheiden würden.

Sascha Liebermann

Weiter hinein ins Arbeitshaus

„Die Jugend soll arbeiten“, so ist ein Beitrag in der taz übertitelt, der von den jüngsten Plänen der Regierungskoalition spricht. Überraschend? Nein, konsequent, denn Daumenschrauben können immer weiter angezogen werden. Haben sie bislang nichts bewirkt, waren sie zu wenig angezogen. Also, nichts Neues von CDU und FDP (siehe Kommentar vom letzten September).

Die Sozialpolitik und das Paradies…

…eine Kolumne für info3 von Susanne Wiest. Hier geht’s zum Text.

Aufruf: 1. Mai – Tag des Einkommens

„Wir rufen bundesweit alle Freundinnen und Freunde des bedingungslosen Grundeinkommens auf, den 1. Mai zum Tag des Einkommens zu erklären und entsprechende Aktionen durchzuführen.“

Zur Website