…so ist das Interview mit Karl-Josef Laufmann, dem Minister für „Arbeit, Gesundheit und Soziales“ in Nordrhein Westfalen überschrieben, das der Generalanzeiger Bonn in der Wochenendausgabe vom 11./12. Oktober veröffentlichte. Darin geht es auch um das Bürgergeld und seine „Reform“. Drei Passagen seien hier kommentiert. An einer Stelle heißt es:

„Das Bürgergeld soll reformiert werden. Was muss sich ändern?

[Laumann] Wichtig ist, dass der Fokus wieder stärker auf der Arbeitsvermittlung liegt und wir die Eigenverantwortung der Arbeitssuchenden stärken. Sowohl in den Jobcentern als auch bei den Agenturen für Arbeit muss es wieder heißen: vermitteln, vermitteln, vermitteln.“

Der „Vermittlungsvorrang“ soll vermutlich wieder gelten, was den Druck auf Arbeitslosengeldbezieher erhöht, Stellenangebote anzunehmen, Laumann verklärt das, wenn er davon spricht, die „Eigenverantwortung“ „zu stärken“. Was erhofft er sich davon, welche Vorteile soll es bringen? Wenn es in Erwerbsverhältnissen darum gehen soll, dass Aufgaben angemessen erledigt und Neuerungen entwickelt werden, verlangt das ein Mindestmaß an Interesse und Bereitschaft, sich darauf auch einzulassen, sich mit der Aufgabe verbinden zu können. Jeder kann wissen, was dabei herauskommt, wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, da reicht schon aus, sich selbst zu beobachten. Wenn nun der Druck erhöht wird, mag das der Statistik helfen und Steuergeld einsparen bei erfolgter Annahme des Angebotes, hilft es aber Unternehmen dabei, dass ihre Wertschöpfung steigt, dass Bereitstellungsprozesse für Güter und Dienstleistungen so ausgeführt werden, wie sie ausgeführt werden sollten? Das kann mehr als bezweifelt werden und Erfahrungen der Vergangenheit haben schon gezeigt, dass dies eher dazu führt, kurzzeitig anhaltende „Vermittlungserfolge“ zu verbuchen, die eben nicht von Dauer sind. Von daher ist das also kein Gewinn, einzig lassen sich Vorurteile bedienen und man kann behaupten, man hätte etwas unternommen, als komme es auf das Ergebnis nicht an.

In einer anderen Passage sagt Laumann:

„Sie haben zuletzt aber mehrfach beklagt, dass Leisungsbezieher Beratungstermine vielfach ignoriert haben.

[Laumann] Nur, um das von vornherein klarzustellen: Das ist die klare Minderheit der Leistungsbezieher. Aber: Ich persönlich bin ganz klar der Meinung, dass sich Staat und Gesellschaft nicht auf dem Kopf herumtanzen lassen dürfen. Wenn jemand, der von Grundsicherung lebt, von der für ihn zuständigen Behörde einen Beratungstermin erhalten hat, dann hat er zu kommen. Punkt. Solidarität ist keine Einbahnstraße.“

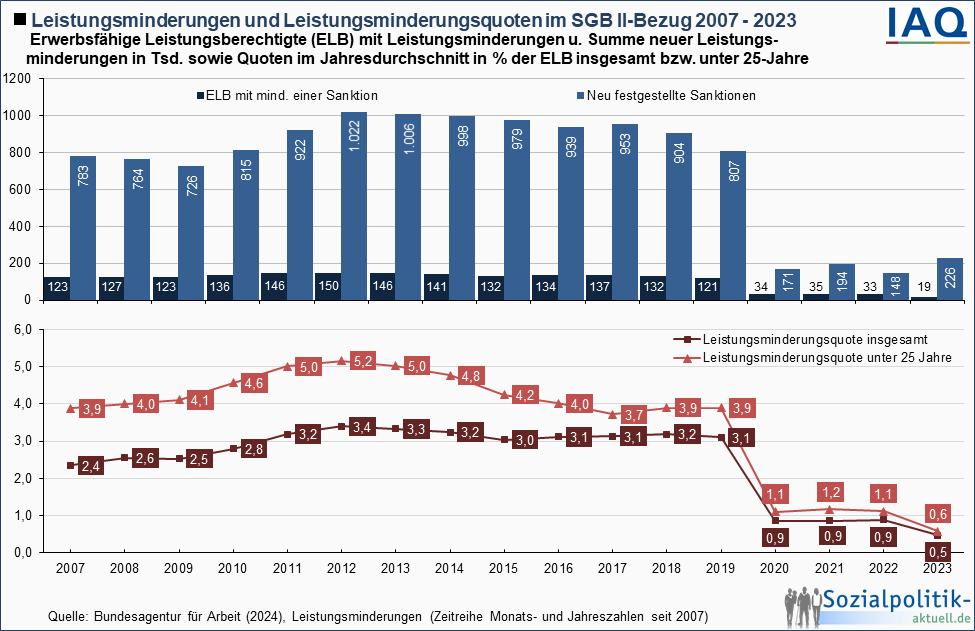

Er sagt es selbst und könnte es noch deutlicher sagen, wenn man die Statistik zu erfolgten Sanktionen (Leistungsminderungen) wegen Meldeversäumnissen konsultiert. Von denjenigen wenigen, die sanktioniert werden, wird der größte Teil wegen Meldeversäumnissen sanktioniert, das war auch vor Einführung des Bürgergeldes schon so.

Insofern ist es auch polemisch überzogen, wenn Laumann davon spricht, der „Staat und die Gesellschaft“ dürfe sich nicht auf dem Kopf herumtanzen lassen. Es wäre eher zu fragen, welche Gründe hinter den Meldeversäumnissen stehen, auch dazu gab es immer wieder Berichte und Studien. Dann wäre die Folgefrage, was mit einer Verschärfung erreicht werde. Statt Skandalisierung wäre nüchterne Analyse gefragt, statt disziplinierender Pädagogik eine angemessene Lösung zu suchen. Sie ist genau nicht zu erkennen. Das spricht nun alles keineswegs dafür, Beratung nicht zu verbessern usw., eine Beratung allerdings, die als Androhung daherkommt, ist keine Einladung zur Beratung, sondern eine Vorladung. Das war sie unter „Hartz IV“ schon, das ist sie auch im Bürgergeld. Die Null-Toleranz-Haltung, die Laumann hier zum Besten gibt, fragt nicht nach Gründen, sie scheinen nicht zu interessieren – eine Lösung darf man dann auch nicht erwarten.

Zuletzt geht es im Gespräch noch um diejenigen, die über längere Zeit Bürgergeld beziehen:

„Was ist mit den Langzeit-Bürgergeldempfängern, für die sich kein Job auf dem ersten Arbeitsmarkt findet?

[Laumann] Wir müssen wieder mehr dazu kommen, den Menschen, die in der Grundsicherung und noch nicht vermittlungsfähig sind, eine gemeinnützige Arbeit anzubieten. Die Idee mit den Ein-Euro-Jobs war grundsätzlich richtig. Wenn wir sagen: Wir zahlen Wohnung, Heizung und Geld für den Haushalt, dann kann man erwarten, dass man gegen eine Aufwandsentschädigung einen gemeinnützigen Job annimmt. In den Tafeln erlebe ich immer wieder, dass da Menschen mit an Bord sind, die das möglicherweise anfangs als störend, später aber als absolut sinnstiftende Aufgabe wahrnehmen. Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt Schwierigkeiten hätten. Man darf aber nicht unterschätzen, welchen Halt ein solcher Kollegenkreis bietet, die tägliche Struktur. Daraus kann dann auch mehr werden. Wir müssen endlich wegkommen von der Sichtweise, dass das alles Strafmaßnahmen sind. Es ist eine Chance.“

Laumann kennt sich aus, wie er hier deutlich macht, verklärt aber auch die Zusammenhänge. Eine „gemeinnützige Arbeit“ anzubieten ist eben kein bloßes Angebot, sondern eine Androhung mit Folgen. Es geht doch nicht, dass niemand nichts tut, diese Haltung ist hier zu erkennen. Wenn er von der Gemeinschaft etwas erhält, kann man eine Gegenleistung erwarten. Nur, was weiß man über die Beschwernisse dessen, der einem solchen Angebot nicht nachkommt? Was hilft es ihm, wenn man auf diese Art der Gegenleistung besteht, wenn er sie nicht angemessen ausführen kann? Laumanns Beispiel mit den Tafeln unterschlägt, dass für dieses Engagement gilt, was immer gilt: die besten Voraussetzungen dafür ist die Bereitschaft, sich zu engagieren. Wer sie nicht hat, ist keine Hilfe. Ob jemand etwas als „sinnstiftende Aufgabe“ wahrnimmt, lässt sich nicht von außen verordnen, das gibt Laumann zu erkennen, dennoch will er Leistungsbezieher dazu verdonnern. „Halt“ und „Tagesstruktur“ sind jedoch, sofern es dazu nicht schon eine bestimmte Haltung gibt, der Person äußerlich, eine fragile Hilfe nur. Zieht man sie wieder weg, geht der Halt verloren. Ziel müsste dann vielmehr auf lange Sicht sein, dass jemand wieder sich selbst Halt geben kann. Wenn Laumann am Ende davon spricht, wieder die „Chance“ zu sehen und nicht von „Strafmaßnahmen“ zu sprechen, folgt er der semantischen Verschönerung, denn es sind doch Strafmaßnahmen, genau so führt er sie ein. Oder soll Hilfe, die angeboten wird, nicht mehr ausgeschlagen werden können? Das ist bei Strafmaßnahmen eben der Fall, dann doch lieber Klartext reden.

Sascha Liebermann