…der sich schon sehr früh für ein Bürgergeld einsetzte, das allerdings ganz anders konstruiert war als das heutige und dem Prinzip einer Negativsteuer entsprach (siehe Nachruf der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Bezahlschranke); ein weiterer älterer Beitrag bei Spiegel Online; eine Kontroverse zwischen Mitschke und Andrea Nahles aus dem Jahr 2006 finden Sie hier; siehe auch „Bürgergeld für mehr Arbeitsplätze“).

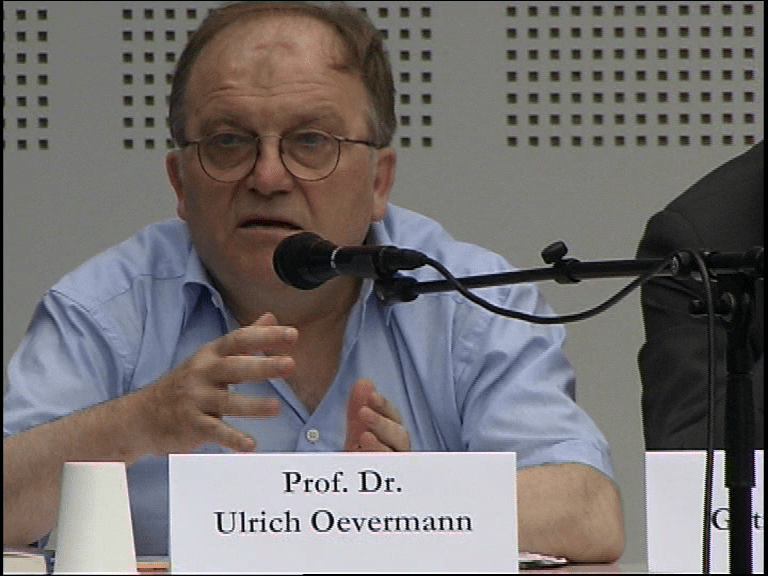

Im Jahr 1999 nahm Mitschke an einer Tagung in Frankfurt am Main teil, aus der ein Buch hervorging. Neben seinem Beitrag und dem des Soziologen Ulrich Oevermann ist auch ein Streitgespräch beider auszugsweise abgedruckt, das noch für die heutige Diskussion sehr interessant ist. Es zeigt sich darin der grundsätzlich unterschiedliche Zugang zur Frage, wie auf die damals hohe Erwerbslosigkeit geantwortet werden könnte. Während Mitschke hervorhebt, wie wichtig Erwerbsarbeit sei und selbst Erwerbslose keinesfalls erwerbslos bleiben wollen, argumentiert Oevermann mit der Selbstbestimmung und den Möglichkeiten eines Grundeinkommens. In diesem Streitgespräch tauchen schon viele Aspekte der kontroversen Diskussion um ein BGE auf, das erst einige Jahre später eine bedeutende Rolle in der öffentlichen Debatte spielen sollte.

Mitschkes Haltung ist – wie an seinen Ausführungen zu erkennen – von echter Sorge um diejenigen geprägt, die im Arbeitsmarkt kein Unterkommen finden und den Folgen, die das für den sozialen Frieden haben könnte. Oevermann hingegen hält es für problematisch, Erwerbstätigkeit zu subventionieren, anstatt die Bürger grundsätzlich abzusichern und ihnen andere Möglichkeiten zu verschaffen.

Sascha Liebermann

Keineswegs übertrieben ist es zu sagen, dass ohne Prof. em. Dr. Ulrich Oevermann die Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung womöglich nicht gegründet worden wäre. Zwar hat er ihre Gründung weder angestoßen oder vorangetrieben noch aktiv unterstützt, doch er hat uns mit der Idee eines Grundeinkommens in Berührung gebracht und immer wieder Diskussionen dazu geführt, die dann später in die Gründung mündeten. Sein Interesse am Grundeinkommen bestand keineswegs in einem aktivistischen oder politischen Anliegen, auch wenn das manchmal so wirken konnte. Vielmehr entsprang es für ihn aus einer Analyse der „Arbeitsgesellschaft“, ihrer Widersprüche und ihrer Folgen.

Keineswegs übertrieben ist es zu sagen, dass ohne Prof. em. Dr. Ulrich Oevermann die Initiative Freiheit statt Vollbeschäftigung womöglich nicht gegründet worden wäre. Zwar hat er ihre Gründung weder angestoßen oder vorangetrieben noch aktiv unterstützt, doch er hat uns mit der Idee eines Grundeinkommens in Berührung gebracht und immer wieder Diskussionen dazu geführt, die dann später in die Gründung mündeten. Sein Interesse am Grundeinkommen bestand keineswegs in einem aktivistischen oder politischen Anliegen, auch wenn das manchmal so wirken konnte. Vielmehr entsprang es für ihn aus einer Analyse der „Arbeitsgesellschaft“, ihrer Widersprüche und ihrer Folgen.