…ein Beitrag von Sebastian Thieme, der einen Einblick in die Wege der Debatte um den „homo oeconomicus“ gibt.

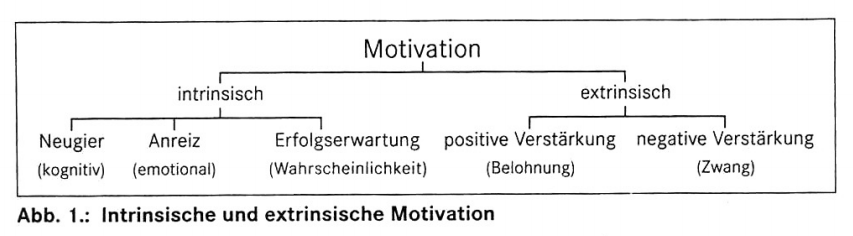

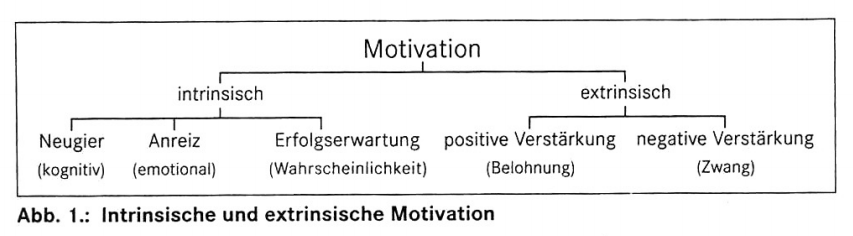

Dazu könnte aus der Soziologie und Ethnologie noch manches ergänzt werden, vor allem der Gebrauch des Begriffs „Anreiz“ (siehe auch hier) stellt in Debatten nicht selten eine black box dar. Manchmal wird der Begriff zwar benutzt, aber anders eingesetzt, als es auf den ersten Blick scheint. Seine Semantik alleine ist schon irreführend, weil sie eine Außenwirkung suggeriert. Selten wird er differenziert genutzt, wie es einst Walter Edelmann tat. Schon das von ihm benutzte Schaubild ist aufschlussreich, man beachte, wo er den „Anreiz“ verortet:

Deutlich wird hier schon, dass er gar nicht etwas ist, das auf die Person von außen einwirkt, wie es dem meist anzutreffenden Gebrauch entspricht. Schon gar nicht hat er eine Bedeutung, ohne die Neigungen und Fähigkeiten einer Person zu berücksichtigen sowie die Geltung von Normen in einem Gemeinwesen. Um deren Genese zu verstehen, müsste man sich allerdings mit sozialisatorischen Bildungsprozessen beschäftigen.

Sascha Liebermann