…der Eidgenössischen Volksinitiative in der Schweiz für ein Bedingungsloses Grundeinkommen.

…der Eidgenössischen Volksinitiative in der Schweiz für ein Bedingungsloses Grundeinkommen.

„Hartz Plus – Unsere Studie über die Auswirkungen von Hartz-IV-Sanktionen“…

…sanktionsfrei hat gestern seine Studie veröffentlicht und in einer Pressekonferenz vorgestellt. Die Ergebnisse sind nicht allzu überraschend, wenn man verschiedene Untersuchungen, die dazu vorliegen, berücksichtigt. Schon vor mehr als zwanzig Jahren legte Georg Vobruba mit Kollegen eine Studie vor, die zutage förderte, dass die Gründe für Sozialleistungsbezug sehr unterschiedlich sind, die „Armutsfalle“ (auf die das Lohnabstandsgebot zurückgeht) in der behaupteten Form nicht existiere:

- Zur Kritik des Armutsfallentheorems (Ronald Gebauer und Hanna Petschauer)

- Die Arbeitslosigkeitsfalle vor und nach der Hartz-Reform (Georg Vobruba und Sonja Fehr)

- Fordern statt Fördern? – Nein! Wege aus Arbeitslosigkeit und Armut erleichtern (Ronald Gebauer)

- Arbeit gegen Armut. Grundlagen, historische Genese und empirische Überprüfung des Armutsfallentheorems (Ronald Gebauer)

An der Aktualität hat sich nichts geändert, denn der Mythos der „Armutsfalle“ wirkt fort.

„Hartz Plus – Unsere Studie über die Auswirkungen von Hartz-IV-Sanktionen“… weiterlesen

Warum nur die eine Seite zitieren?

Der Folgeabsatz: „Die hier diskutierten wissenschaftlichen Befunde weisen aber auch auf teils erhebli- che Einschränkungen der Lebensbedingungen der Sanktionierten hin. Sehr hohe Sanktionen können sich zudem kontraproduktiv…

— Sascha Liebermann (@SaschaLieberman) September 12, 2022

Hier die Studie, aus der nur ein Teil zitiert wurde und ich die entsprechende Passage ergänzt habe, sie befindet sich auf S. 56. Die Frage, worin denn positive Effekte bestehen, ist eine Frage des Maßstabes, woran also der „Erfolg“ gemessen wird. Interessant auch der Verweis auf „Anreizwirkungen“ – das sind die üblichen Modellannahmen, obwohl „Anreize“, wenn der Begriff schon gebraucht wird, eine komplexe Angelegenheit sind und keine simple.

Sascha Liebermann

Antwort worauf: Arbeitslosigkeit, Arbeitsvolumen, Würde?

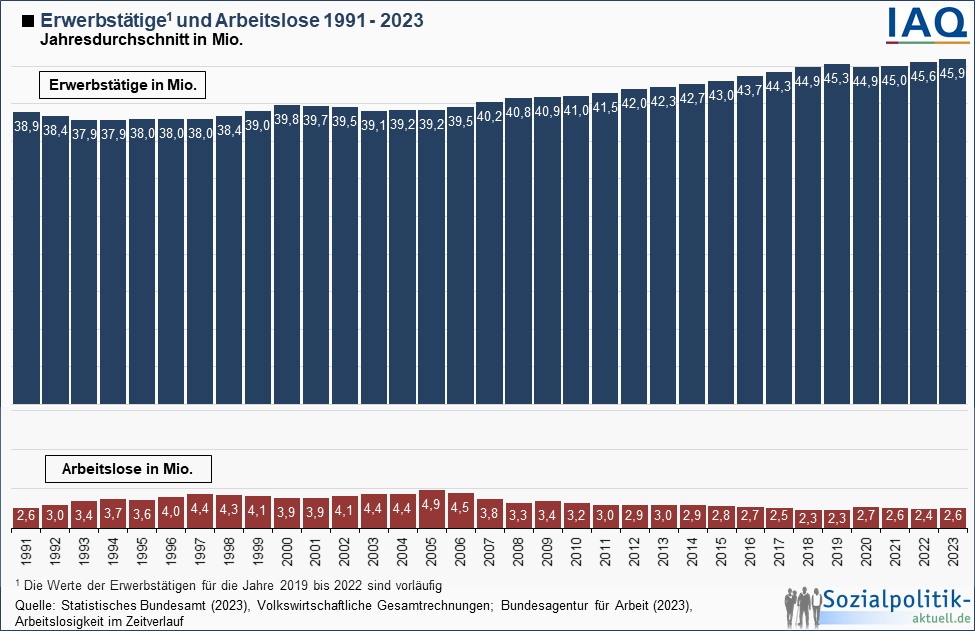

In der jüngsten Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schreibt Ralph Bollmann angesichts des gescheiterten Volkentscheides zum Grundeinkommen in Berlin darüber, wie sich die Lage verändert habe. Während vor vielen Jahren in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit ein BGE attraktiv erscheinen konnte, um den Zwängen des Arbeitsmarktes auszuweichen, sei es heute ganz anders. Der Mangel an Arbeitskräften nehme dieser Idee ihre Bedeutung und sie berge sogar die Gefahr, den Mangel noch zu verstärken (siehe einen früheren Kommentar von mir dazu hier). Dass es noch immer eine erhebliche Arbeitslosigkeit gibt, auch Langzeitarbeitslosigkeit, erwähnt Bollmann nicht.

Antwort worauf: Arbeitslosigkeit, Arbeitsvolumen, Würde? weiterlesen

Hilfreiche Erläuterungen zu Inflation…

Hallo @frank_thelen, bei unserem Projekt @exploringecon findest du einen für jeden frei zugänglichen und außerdem sehr lesenswerten Grundlagentext mit vielen interessanten Fakten zur Inflation.

Bitte schön➡️https://t.co/tcLonITZnt https://t.co/JZCCgTw5Ms— Plurale Ökonomik (@PluralEcon) September 9, 2022

…da auch in der Diskussion um ein Bedingungsloses Grundeinkommen immer wieder, wie aus der Pistole geschossen, Inflation als unmittelbare Folge behauptet wird und andere Zusammenhänge außer acht gelassen werden.

Sascha Liebermann

Basic Income and Mental Health

Really rate this- the profound negative impacts of living in #poverty have sometimes been hard to quantify, esp in terms of attendant#MentalHealth challenges

I believe #BasicIncome is the best way to combat the knock-on effects of living in povertyhttps://t.co/l97Wm5G9vF— Basic Income Earth (@BasicIncomeOrg) September 9, 2022

Normabweichung als entscheidender Grund für Stigmatisierung,…

Diffamierungen sind unerheblich.

Letztlich sind alle Parteien auf Erwerbsarbeit fixiert.

Die Abweichung von der Norm der Erwerbstätigkeit wird systemisch als individuelles Versagen begriffen. Das dient der Normstärkung.

Nur’s #BGE hebt die Norm auf.

— BGE Eisenach (@bge_esa) September 8, 2022

…auch wenn einen Reden, wie jüngst die des Bayrischen Ministerpräsidenten, ärgern, der wider besseres Wissen Märchen verbreitet über Leistungsbezieher im ALG II, so wird es auch nicht besser, wenn in schönfärberischen Worten ein Bürgergeld gefeiert wird. Sanktionen bleiben Sanktionen, es handelt sich um graduelle Verbesserungen mit dem Bürgergeld, der Vorrang von Erwerbstätigkeit bleibt bestehen, da sind sich bislang alle großen Parteien einig. Das von diesem Vorrang ausgehende strukturelle Stigma ist das, woran wir uns stören sollten, dass überhaupt das Existenzminimum an eine Gegenleistungsverpflichtung gebunden wird. Über die Folgen dieses Stigmas wird dann gerne hinweggesehen.

Sascha Liebermann

„Basic Income is the best way to help those in need“ – that’s right, but not only for the needy

With new #PrimeMinister @trussliz in the saddle and #Inflation running wild, #FuelPoverty and resultant deaths are a real possibility and rapid support must be provided

Research shows #BasicIncome is the best way to help those in need this winterhttps://t.co/tsXErjy1Ao— Basic Income Earth (@BasicIncomeOrg) September 8, 2022

Der Bäcker und das Grundeinkommen

#brötchendebatte Mit einem #bGE hätte der Bäcker (Grund-)einkommen, die Angestellten müssten nicht entlassen werden, da sie für die Dauer der Krise vom bGE leben könnten und die Kund_Innen hätten Geld, einkaufen zu können. Relativ einfach, lieber Robert Habeck! @die_gruenen

— arfst_wagner (@ArfstW) September 7, 2022

Flickwerkprogramm vs. Bedingungsloses Grundeinkommen

„dass wir kein Programm machen, wo wir (nur) glauben, wir haben was gutgemacht, und in Wahrheit erwischen wir die eigentlich Betroffenen nicht“.

Kein #Flickwerk-Programm wird je alle erfassen.

Das leistet hervorragend das Bedingungslose #Grundeinkommen.https://t.co/IOImwrBCRv— Susanne Wiest (@susannewiest) September 7, 2022