Das #BGE ent-moralisiert den ersten Teil unser aller Einkommen.

Wie macht es das?

Indem es eine Garantie ist, egalisiert es für sich die Unterschiede zwischen:

(a) erworben vs. nicht erworben,

(b) verdient vs. unverdient und

(c) Empfänger vs. Nicht-Empfänger.#Grundeinkommen— BGE Eisenach (@bge_esa) May 3, 2022

„Arbeitslosigkeit ist kein Anreizproblem“…

…so der Titel eines Interviews mit Barbara Prainsack in der Wiener Zeitung.

Auf die erste Frage antwortet Frau Prainsack, dass ein reiches Land eine „moralische Verpflichtung“ habe, ein „ausreichendes Einkommen für ein würdevolles Leben zu garantieren“. Woraus aber erwächst diese Verpflichtung genau und was lässt aus einer abstrakten Verpflichtung eine gemeinschaftliche Aufgabe werden, wäre hier zu fragen?

Man kann in diesem Zusammenhang auf die „Menschenrechte“ verweisen, das wäre allerdings abstrakt, denn zumindest die Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen tut sich damit schwer, sie hebt zwar ein „Recht auf Arbeit“ (Art. 23) hervor, nicht aber ein Recht auf Einkommen. Davon abgesehen hilft eine Erklärung nicht weiter, solange sich ein Gemeinwesen nicht nur zu ihr bekennt, sondern diese Vorstellung von Rechten auch als etwas betrachtet, dass zu ihrem Selbstverständnis gehört und seinen Sozialstaat entsprechend gestaltet. Damit es soweit kommt, bedarf es eines bestimmten Verständnisses davon, welche Stellung der Bürger in der politischen Ordnung hat, denn erst wenn sich dazu bekannt wird, dass die Bürger die Ordnung auch tragen (müssen), kann Nicht-Bürgern ebenso ein solches Einkommen bereitgestellt werden, weil die Loyalität ersterer unerlässlich, die letzterer in keiner Form verlangt werden kann. Insofern läge es also viel näher und würde der Verfasstheit von Demokratien entsprechen, ein BGE aus der politischen Ordnung und der Stellung der Bürger in ihr abzuleiten. Dass dann auch Nicht-Staatsbürger ein BGE erhalten, folgte aus dem Verständnis personaler Würde.

Der Regelsatz aufgeschlüsselt

https://t.co/UIdsOix0K6 pic.twitter.com/HowyF007l3

— Hannah Hübner (@hannah__vibe) May 2, 2022

„Wenn 3500 junge Menschen scheitern, wird es am Ende noch teurer“ – vom Stellenwert des Fallverstehens

„Wenn 3500 junge Menschen scheitern, wird es am Ende noch teurer“. Ein spezielles Förderprogramm ermöglicht benachteiligten Jugendliche eine Eins-zu-eins-Betreuung. Das zeigt Erfolge, wie an einer Schule in Landshut. Doch das Geld ist knapp: https://t.co/f0bmkCYNfs

— Stefan Sell (@stefansell) May 3, 2022

Mit Fragen, die sich auch in diesem Zusammenhang stellen, hat sich diese Studie beschäftigt:

Sie ist interessant, weil auf der Basis nicht-standardisierter Interviews die Problemlagen der Jugendlichen rekonstruiert werden. Sie bestätigt Ausführungen, die im Bericht der Süddeutschen Zeitung vorkommen und zeigt, dass es bei Jugendlichen in dieser Lage besondere Herausforderungen aufgrund ihrer Lebensgeschichte zu beachten gilt. Die Studie liefert damit auch Einblick, weshalb in diesem Feld der Beratung es ausgesprochen wichtig ist, den konkreten Fall in seiner Genese zu verstehen, um zu wissen, welche Hilfe nötig, förderlich und welche destruktiv sein kann.

Karl Widerquist – Seminar on UBI Experiments im FRIBIS, Universität Freiburg

Unsere Beiträge zur Bedeutung von Feldexperimenten finden Sie hier.

„Fehlanreize abbauen, Kinderbetreuung ausbauen und finanzielle Absicherung stärken“…

…so das wirklich überraschende – irgendwie doch ewig gleiche – Ergebnis einer Studie der Bertelsmann Stiftung, mit ungeahnten Schlussfolgerungen. Man lese nur dies und beachte die Wunderwirkung von „Anreize“:

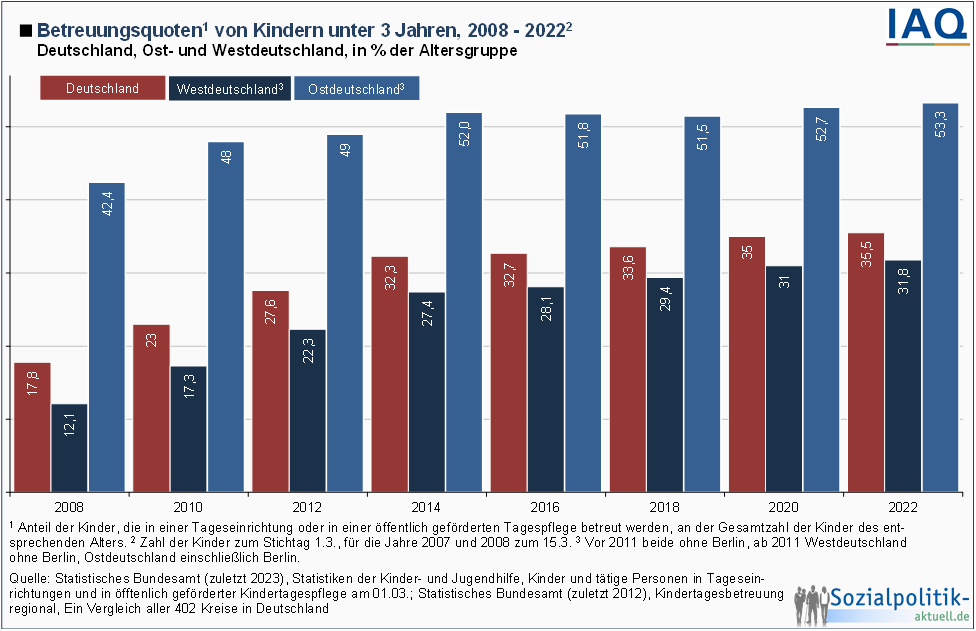

„Insbesondere die Kombination aus Ehegattensplitting, steuer- und abgabenfreien Minijobs und fehlenden Betreuungsmöglichkeiten setzt starke Anreize für eine traditionelle Rollenaufteilung, in der die Frau weniger Erwerbsarbeit und dafür mehr Sorgearbeit übernimmt als der Mann. Dabei sind die Vorteile einer solchen Spezialisierung im Haushalt über das Leben gering, der Preis langfristig aber hoch: ‚Viele Frauen stecken in der Zweitverdienerinnenfalle fest. Dadurch sind es bei Trennungen und im Alter vor allem Frauen, die gravierende finanzielle Einbußen in Kauf nehmen müssen‘, mahnt Barišić. ‚Wohlfahrtstaatliche Leistungen, die einen spezifischen Lebensentwurf fördern, sollten der Vergangenheit angehören, zumal Familie heute deutlich vielfältiger ist als früher.‘

„Fehlanreize abbauen, Kinderbetreuung ausbauen und finanzielle Absicherung stärken“… weiterlesen

„Auch Väter müssen lernen zu verzichten“…

… schreibt Philipp Krohn in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (Bezahlschranke) und thematisiert diese Frage nicht zum ersten Mal, hier handelt es sich um zwei Buchrezensionen. Die pädagogische Anleihe im Titel wäre allerdings nicht nötig gewesen, um die Relevanz der Frage deutlich zu machen, denn um Lernen geht es nicht. Es geht vielmehr um die Frage, welchen Stellenwert Familie hat angesichts einer stetigen Ausweitung von Betreuungszeiten und der Absenkung des Betreuungsalters seit Einführung des Elterngeldes. Nicht mehr, sondern weniger Zeit für Familie nehmen sich Eltern, und das Elterngeld ist eine Prämie für Erwerbstätige, auch wenn Krohn zurecht kritisiert, dass Besserverdiener davon stärker profitieren.

„100% Sanktionen durch die Hintertür“…

100% Sanktionen durch die Hintertür: mal wieder erreicht uns ein Hilferuf, weil das komplette #HartzIV kurzfristig entzogen werden soll. Hierbei berufen sich die Jobcenter auf „fehlende Mitwirkung“ und dann geht das ruck zuck.

— Helena Steinhaus (@SteinhausHelena) April 29, 2022

„Es fehlt die Wertschätzung“…

…ein interessantes Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Bezahlschranke) mit einer promovierten Bäckermeisterin, die für das Handwerk Forschung und Lehre aufgegeben hat, um eine Bäcker-Tradition der Familie fortzuführen. Ihre Bäckerlehre begann sie im Alter von 35 Jahren. Der Beitrag macht auch deutlich, wie sehr die Abwertung handwerklicher Berufe und die Aufwertung des Studiums ein Grund dafür ist, weshalb es an Auszubildenden fehlt.

Siehe unseren früheren Beiträge zum Bäckerhandwerk.

Podiumsdiskussion am DIW zum Grundeinkommen – Aufzeichnung online

.@S_Gruetzmacher @MFratzscher @jpschupp @WolfgangSchro17 & Rolf G. Heinze, Dominik Schad diskutieren jetzt im Livestream die Frage, ob sich Deutschland auf dem Weg zum bedingungslosen #Grundeinkommen (#BGE) befindet? https://t.co/DnCgn7G7bQ

— DIW Berlin (@DIW_Berlin) April 27, 2022