Paternalistische Verniedlichung und expertenhafter Hochmut

In einem Interview mit Junge Welt (24.5.) äußert sich Albrecht Müller (Nachdenkseiten) wieder einmal zum Bedingungslosen Grundeinkommen, allerdings nur nebenbei. Aufschlussreich ist die Äußerung wegen der darin zum Ausdruck kommenden Haltung (siehe auch „Bürgervergessen“ 2005, „Gedankenlose Nachdenkseiten“ 2010, „Werthaltung, die zweite“ 2010). Es ist diese Haltung, die unter anderem zu verstehen erlaubt, weshalb die Grundeinkommensdiskussion so langsam vorankommt. Auch bei denen, die sich als Vorkämpfer zur Veränderung des Bestehenden begreifen und die die anderen für voreingenommen oder borniert halten, herrscht eine gewaltige Voreingenommenheit.

Gegen Ende des Interviews heißt es in einer Nebenbemerkung:

„…Frau Kipping vertritt das bedingungslose Grundeinkommen, was zwar lieb gemeint, aber volkswirtschaftlich nun wirklich nicht zu erklären ist…“

Argumentativ abwägend ist das nicht. Im ersten Teil wird paternalistisch verniedlichend Frau Kipping als naives Mädchen hingestellt – das ist Paternalismus alter Manier (siehe „Paternalismus in zwei Kleidern“ 2007). Dass sie für ihre Vorstellung vom BGE jedoch mit Argumenten geworben und sie nicht einfach naiv als eine schönere Welt hingestellt hat, wird übergangen. Im zweiten Teil des Satzes herrscht expertenhafter Hochmut, der wuchtig daher kommt. Denn der Verweis auf volkswirtschaftliche Zusammenhänge gilt öffentlich als Trumpf. Mit seiner Hilfe lassen sich unliebsame Alternativen erledigen, bevor sie genau ergründet werden. Dass es Studien zur Finanzierbarkeit und den volkswirtschaftlichen Zusammenhängen des BGE gibt – von Thomas Straubhaar, Wolfgang Strengmann-Kuhn, Michael Opielka, Helmut Pelzer und Ute Fischer u.a. – weiß Müller sich auch. Weshalb werden sie dann übergangen?

Grund dafür sind wahrscheinlich die normativen Prämissen, auf deren Basis Müller zu seiner Einschätzung gelangt (siehe auch „Die Schattenseiten des Grundeinkommens“ 2012). Es geht in seinen Ausführungen stets auch darum, wie der Mensch und die Welt sein soll. Das gilt zwar für jeden, der öffentlich für Alternativen streitet. Aus diesem Grund sollten Analyse und Plädoyer deutlich auseinandergehalten werden. Das tut er nicht und suggeriert, die Analyse sei es, die zeige, dass ein BGE „volkswirtschaftlich nun wirklich nicht zu erklären ist“.

Es ist gerade seine Überbewertung von Erwerbstätigkeit, an der sich die Voreingenommenheit sehr klar zeigt. Leistung wird mit erwerbsförmig erbrachter Leistung gleichgesetzt; folglich wird nur dort wertvolle Arbeit geleistet, wo sie in Preisen Ausdruck findet. Bürgerschaftliches Engagement und familiale Sorge sind zwar schön und gut, aber doch nicht so bedeutsam wie Erwerbstätigkeit. Was ist von einer solchen Haltung für die Zukunft zu erwarten? Das Festhalten an der Politik des Arbeitshauses.

Sascha Liebermann

Götz W. Werner über Grundeinkommen in Forum Manager, einer Interviewsendung von Phoenix und Süddeutsche Zeitung

Über Grundeinkommen direkt wird ab Minute 34’55 gesprochen.

Wer hat was vom Grundeinkommen?

In der jüngsten Sendung von Markus Lanz (ZDF, 17.5.) war der politische Geschäftsführer der Piratenpartei, Johannes Ponader, zu Gast. Lanz setzte damit fort, was im letzten Jahr nach den ersten Erfolgen der Piratenpartei zu beobachten war – Vertreter der Piratenpartei waren immer wieder zu Gast. Dieses Mal allerdings wurde dem Bedingungslosen Grundeinkommen mehr Raum gegeben als zuvor. So konnten die Chancen, die ein BGE bietet, besser aufgezeigt werden, auch wenn es im Fernsehen aufgrund der knappen Zeit schwierig bleibt, die Idee darzulegen, denn nicht nur der Moderator fragt und fällt ins Wort, die anderen Gäste schalten sich ebenfalls ein. Johannes Ponader hat es dennoch gut hinbekommen, einen Einblick zu geben. Er eröffnete seine Darlegung mit einer grundsätzlichen Frage, auf die das BGE antwortet: „Was habe ich für ein Bild von der Gesellschaft“ – oder anders formuliert: Wie wollen wir zusammen leben? Er stellte dann heraus, wie wichtig es sei, Entscheidungsfreiräume des Einzelnen zu stärken; auch anders Aspekte wurden angesprochen z.B. die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.

An einer Stelle konnte man stutzen, sie findet sich ziemlich zu Beginn der Erörterungen (ca. ab Minute 21 oder bei Youtube). Ponader erläuterte, wie sich das BGE für Geringverdiener auswirkt und sagte dann: „Die, die wirklich mehr haben [durch ein BGE, SL] als heute, das sind die, die heute durch ihre Arbeit auch nicht mehr verdienen als jemand der Sozialleistungen bekommt“. Konsens bestand darin, dass der, der arbeitet, mehr haben soll als der, der nicht arbeitet (dazu weiter unten). Aber stimmt das denn, haben nur sogenannte Geringverdiener wirklich mehr durch ein Grundeinkommen und die anderen, gut Verdienenden, nicht?

Betrachtet man die Auswirkungen eines BGE rein rechnerisch, also nur von der Seite her, welches Einkommen einer Person nach Einführung des BGE und nach Abzug etwaiger Steuern zum Verbrauch zur Verfügung steht, dann mag sich für diejenigen, die gut verdienen, nichts ändern. Systematisch betrachtet hingegen (siehe auch „Rechnerisch oder systematisch?“) ändert sich alles. Selbst wenn das zum Verbrauch verfügbare Einkommen in derselben Höhe wie vor Einführung des BGE bestehen bleibt, so setzt es sich doch anders zusammen. Das Fundament, den Boden, auf dem der Einzelne fest steht, bildet das BGE – als Leistung der Bürgergemeinschaft an sich selbst. Es ist Ausdruck einer Solidarität, in deren Zentrum nicht Bedürftigkeit und Hilfe stehen, wie heute, sondern die Anerkennung des Einzelnen und des Gemeinwesens um seiner selbst willen. Das BGE ist ein Bürgereinkommen, kein Gehalt, kein Lohn und keine kompensatorische Leistung. Es ist nicht mit Anspruchserwerb und Beitragsfinanzierung verknüpft, es stellt eine aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanzierte Leistung dar. Es ermöglicht, verlangt aber nicht. In der Diskussion, auch von Befürwortern, wird diese systematische Veränderung häufig unterschätzt, eine Veränderung, die Folgen für alle hat, nicht nur für die Geringverdiener. Allzuschnell wird davon gesprochen, Wohlhabende bräuchten es doch nicht, für sie sei ein BGE „Peanuts“. Schon ist die Bedürftigkeit als Kriterium wieder da, die man doch hinter sich lassen will. Auch wird ihnen flugs unterstellt, dem Gemeinwesen ja gar nicht, den Privatinteressen ausschließlich, zumindest aber vorrangig dienen zu wollen. Das wirken Feindbilder fort. Mancher Befürworter ist womöglich selbst noch einer Vorstellung verhaftet, die Solidarität, Wohlstand und Lebensqualität in verfügbarem Einkommen bemisst und sonst in nichts.

Es ist genau dieser Unterschied, der Anerkennung des Einzelnen und des Gemeinwesens um seiner selbst willen, der den Unterschied ums Ganze macht, der auch BGE und Negative Einkommensteuer voneinander trennt, nicht graduell, sondern systematisch. Nur ein BGE stellt heraus, dass die Existenz des Gemeinwesens und seiner Bürger Selbstzweck ist, dass alle im selben Boot sitzen, jeder von jedem abhängig ist, insofern alle auf die Bereitschaft aller vertrauen müssen, zum Wohle des Ganzen wirken zu wollen. Daran führt kein Weg vorbei.

Sascha Liebermann

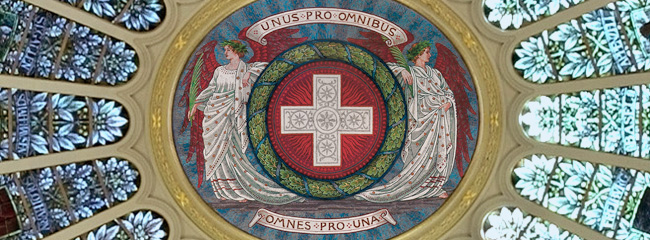

Schweizer Gewerkschaft Syna für Bedingungsloses Grundeinkommen

Volksinitiative Grundeinkommen Schweiz – schon 10000 Unterschriften

…melden die Initianten aus der Schweiz. Einen Eindruck davon, wie gut organisiert die Stimmen gesammelt werden, wieviele Veranstaltungen es gibt, um für die Initiative zu werben, und welch andere gute Ideen die Initianten und ihre Unterstützer haben, lesen Sie hier.

Die Würde des Menschen – als solche oder durch Arbeit?

Dieser Ausschnitt (ab Minute 3’10) aus der Sendung „Wahlarena“ des WDR (hier ab Minute 49’30), einer Diskussionsrunde zur Landtagswahl in Nordrhein Westfalen, zeigt sehr klar, weshalb das Vorankommen des Bedingungslosen Grundeinkommen so zäh ist. Joachim Paul, Spitzenkandidat der Piratenpartei argumentiert für das BGE als langfristige Lösung, indem er auf die gestiegene Produktivität bei sinkendem Arbeitsvolumen verweist und leitet daraus ab, dass bei sinkendem Arbeitsvolumen dem Einzelnen nicht die Kaufkraft zur Verfügung stehe, um sein Recht auf Existenz zu sichern: „…es kann nicht sein, dass wir diese Leute draußen vorlassen…“ („Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe“, Grundsatzprogramm Piratenpartei 2009, Punkt 11). Dem Faulheitseinwand greift er dann – ohne Not – vor und bezieht sich hier auf das Interview mit Sascha Liebermann und Theo Wehner in Die Zeit. Da schauen die anderen so, als hätten sie mit diesem Einwand nichts am Hut.

Was ist an der Argumentation von Paul unglücklich, wenn nicht gar problematisch? Das BGE wird zu einer Ausgleichs-, einer Kompensationsleistung gemacht. Es ist eine Reaktion auf die Schwierigkeiten, ausreichend Einkommen über Erwerbstätigkeit zu erzielen, wenn das Arbeitsvolumen sinkt. Würden aber aufgrund der demographischen Veränderungen auf lange Sicht, diese Schwierigkeiten verschwinden, so muss gefolgert werden, wäre ein BGE nicht mehr notwendig. Das sagt zwar Herr Paul nicht, es wäre jedoch die Konsequenz. Dieser Einwand kehrt stetig wieder. Bei Paul bleibt das BGE zunächst eine Reparaturleistung. Zugleich aber soll es allen bereitgestellt werden in Absehung davon, ob sie es „brauchen“. So konzipiert wäre es keine Reparaturleistung mehr. Offenbar gibt es in der Argumentation noch Unklarheiten, beide Gedankenstränge sind nämlich gegenläufig: Im einen Fall ist es eine Entschädigung oder Reparatur, die dann nicht mehr notwendig wäre, wenn der Schaden nicht mehr vorläge; im anderen Fall würde die Leistungsvergabe nicht mehr nach dem Bedürftigkeitskriterium erfolgen, die Gewährung des BGE wäre davon unabhängig. Wie aber wäre es dann begründet? Das wird nicht ausgesprochen. Es bleibt, wenn es keine Leistung aus Bedürftigkeit sein soll, nur noch das Statuskriterium, also die Stellung des Menschen als Bürger im Gemeinwesen. Genau dieser Punkt wird leider nicht benannt, er hätte die Position von Herrn Paul gestärkt.

Wie reagieren nun die anderen? Während Paul ausführt, sind die Gesichtsbewegungen der Diskutanden zu sehen, hier ein süffisantes Lächeln (Kraft, Röttgen, Lindner), dort ein strenger, genervter Blick (Löhrmann). Paul hingegen bleibt sachlich. Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin in NRW, schon unruhig geworden durch die Ausführungen zum BGE, erwidert, indem sie auf persönliche Erfahrungen und Begegnungen mit Menschen verweist, u.a. dies:

Kraft: „…wie wichtig es für die Würde des Menschen ist, dass er Arbeit hat, dass er einen geregelten Tagesablauf hat, dass er dort auch soziale Kontakte hat…“.

Diese Argumentation ist altbekannt, ein Syndrom geradezu, denn die Würde des Menschen wird so nicht mehr aus sich heraus, weil er Mensch ist, begriffen, sondern als eine, die durch anderes erst entsteht: durch Erwerbsarbeit (Siehe auch „Würde haben oder erhalten?“ und „Geld oder Würde?“). Damit unterläuft Frau Kraft sogar die Grundlagen unserer politischen Ordnung, in der die Bürger als solche eine Würde haben und den Souverän bilden (Auch wenn der Artikel 1 des Grundgesetzes hierin gerade missverständlich ist). Wenn nun diese Würde heute gefährdet ist, liegt es nicht daran, dass sie sich durch Erwerbsarbeit erst herstellt, was Frau Kraft annimmt. Die Würde ist gefährdet, weil wir sie nicht als eigenständig begreifen und sie von Erwerbstätigkeit abhängig machen. Die Würde ist nicht bedingungslos gewahrt als Mensch und Bürger, sondern bedingt: als Erwerbstätiger. Genau diese Verkehrung spiegelt sich in den Erfahrungsberichten von Frau Kraft.

Obwohl sie einige Folgen des BGE verstanden hat, reden sie und Paul aneinandervorbei. Während es ihm um Selbstbestimmung und frei gewähltes Engagement geht (also: Bürgerstatus), spricht sie nur von Erwerbsarbeit (siehe auch „Eltern als Störung“). Ehrenamtliches Engagement, „das sei etwas anderes“, kontert sie. Ja, aber inwiefern? Wohl etwas anderes, da es für Frau Kraft nicht den Nimbus von Erwerbsarbeit hat.

Die Spitzenkandidatin der Grünen, die zuvor noch die intensive Befassung mit dem BGE in ihrer Partei hervorhob, fragte: „…Warum soll jemand, der gut verdient, zusätzlich vom Staat ein Leistung bekommen, Geld, das er gar nicht braucht…“. Wie unverständig sie über unsere politische Ordnung spricht, ist erschreckend. Der Grundfreibetrag steht heute ebenfalls jedem zu, er leitet sich aus der Sicherung des Existenzminimums her. Weiß Frau Löhrmann das nicht? Weiß sie nicht von den vielen Abschreibungsmöglichkeiten, die gerade Gutverdiener auch nicht „brauchen“, wir sie dennoch geschaffen haben. Eine bloß ideologische, vermeintlich nah bei den Menschen seiende Haltung, tritt da zutage (siehe Mindestlohn, Reichensteuer, Macht durch Geld – Grundeinkommen?).

Das Denken in Bedürftigkeiten ist gerade das Elend des heutigen Sozialstaats, weil es den Vorrang von Erwerbstätigkeit zementiert. Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl und weiterer Landtagswahlen im nächsten Jahr, wäre es wichtig herauszustellen, dass gerade das BGE die Würde des Menschen anerkennt, ohne Wenn und Aber. Gerade deswegen ist es unserer politischen Ordnung gemäß.

Sascha Liebermann

Nachtrag 15 Mai: Kommentare zu diesem Beitrag haben darauf hingewiesen, dass Frau Kraft doch nur sage, Arbeit sei wichtig, nicht aber eine Voraussetzung für Würde. Beschränkt man sich auf die wörtliche Äußerung in dem zitierten Ausschnitt, könnte man zu diesem Schluß gelangen. Zum einen jedoch ist schon dies eine Entwertung von Würde, wenn sie nicht aus sich heraus besteht. Wird Erwerbsarbeit – nur von der spricht sie – als wichtig erachtet, damit die Würde uneingeschränkt gilt, relativiert dies ihre Eigenständigkeit. Darauf hatte ich oben hingewiesen. Zum anderen wird im Zusammenhang deutlich, dass es ihr nicht um ein selbstbestimmtes Engagement oder Tätigwerden geht, sondern um Erwerbstätigkeit. Selbstbestimmung, Freiheit, sich entscheiden zu können, in welche Richtung man wirken will, ist für Frau Kraft nicht maßgeblich. Siehe auch „Eltern als Störung“.

Wieder einmal: Erwerbstätige versus Arbeitsvolumen

Die Ausstellung „Was tun? Über den Sinn menschlicher Arbeit“ im Senckenberg Museum Frankfurt wird von der Frankfurter Allgemeine Zeitung mit einem Projekt begleitet. Auf FAZ.NET, ihrem Onlineportal, werden „Fakten“ präsentiert, die dem Projekt zugrunde liegen.

Beachten Sie die Registerkarte „Erwerbstätige“ und wechseln Sie dann zu „Im Vergleich“. Während unter „Erwerbstätige“ die Frage „Geht uns die Arbeit aus?“ mit dem Verweis auf die gestiegene Zahl an Erwerbstätigen beantwortet wird, zeigt „Im Vergleich“ eine gegenläufige Tendenz: Das Arbeitsvolumen ist gesunken. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten ist seit 1991 (in der Tendenz, das schließt einen zwischenzeitlichen Anstieg nicht aus) gesunken, die Zahl der Teilzeitbeschäftigten hingegen gestiegen (siehe Statistisches Bundesamt). Auf diesen Zusammenhang haben wir (wie auch andere) immer wieder hingewiesen (hier, hier und hier). Zwar geht uns nicht „die Arbeit“ aus, das war in dieser überspitzten Form schon immer unhaltbar, denn, wo Menschen sind, gibt es etwas zu tun.

Statt in einer solchen Entwicklung einen Erfolg zu sehen, der Freiräume schaffen ließe – wir benötigen weniger Arbeitsstunden um diesselbe Wertschöpfung oder sogar mehr hervorzubringen – schreibt die FAZ mit Verweis auf die Weltbank: In Deutschland und Europa werde weniger gearbeitet. Das suggeriert, das wir zu wenig arbeiten und deswegen unser Wohlstand gefährdet sei. So wird aus einer Erfolgsmeldung eine Klage.

Sascha Liebrermann

Einblick in die Piratenpartei – Interview mit Johannes Ponader

Einblick in das Verständnis von Politik und das Selbstverständnis der Partei sowie in das Grundeinkommen gab der jüngst gewählte politische Geschäftsführer der Piraten, Johannes Ponader, in einem Interview bei n-tv.

Verkehrt: Ein Artikel vergleicht die Grundeinkommensdiskussion in der Schweiz und Deutschland

In der Aprilausgabe von brand eins ist ein Beitrag über die Volksinitiative zum Bedingungslosen Grundeinkommen in der Schweiz erschienen. Der Verfasser, Andreas Molitor, berichtet über die Debatte und schreibt unter anderem dies:

„Am 21. April beginnt die Aktion. Wenn binnen 18 Monaten 100000 Menschen unterschreiben, kann das Schweizer Volk über das Grundeinkommen abstimmen. Allerdings sind selbst die engagiertesten Verfechter skeptisch, ob sie die Mehrheit der Bevölkerung schon im ersten Anlauf hinter sich bringen können. Dabei ist die Schweizer Grundeinkommens-Debatte seit Langem viel engagierter, bunter und konkreter als in Deutschland, wo sie über akademische Zirkel kaum hinausgekommen ist. Was Götz Werner, in Deutschland der Kantor der Bewegung, sich seit Jahren wünscht, nämlich ein epidemisches Ausbreiten der Idee – im Nachbarland ist sie auf bestem Wege.“

Hm, zuerst einmal staunte ich. Die jüngere Grundeinkommensdiskussion in Deutschland, die 2004 einsetzte, ist nun gerade keine akademische wie in den achtziger Jahren. Wenn sie als solche wahrgenommen wird, liegt es an Journalisten, die engagierte Bürger gerne mit ihrem akademischen Hintergrund zitieren. Entscheidende Anstöße gingen gerade von Bürgerinitiativen aus und nach wie vor sind es Bürgerinitiativen oder interessierte Bürger, die die Diskussion tragen. Die meisten Veranstaltungen zum Grundeinkommen richten sich an eine interessierte Öffentlichkeit, die wenigsten an Fachpublikum. Selbstverständlich sind manche Befüworter Akademiker, aber deswegen ist es keine akademische Debatte. Das lässt sich für die vergangenen Jahre leicht im Archiv Grundeinkommen nachprüfen. Selbstverständlich rief die öffentliche Diskussion akademische Reflexe hervor, sie folgten ihr, gingen aber nicht voraus. Molitor verdreht die Verhältnisse.

Mit keinem Wort wird erwähnt, das bis zum Sommer 2006 (in nur zwei Jahren!) die öffentliche Diskussion offenbar so viel Druck hatte entstehen lassen, dass alle etablierten Parteien wie auch Interessenverbände sich zum Grundeinkommen äußerten. Der Vorschlag eines Solidarischen Bürgergelds des damaligen Ministerpräsidenten Althaus wurde nicht zufällig in genau diesem Sommer veröffentlicht. Die Diskussion in der Schweiz ging eigene Wege und folgte der in Deutschland nach, sie ging ihr nicht voraus. Die Initiative Grundeinkommen Basel, die wohl am meisten für die öffentliche Diskussion geleistet hat, wurde 2006 gegründet und ist seitdem sehr aktiv. Zu diesem Zeitpunkt wurde in Deutschland aber schon seit zwei Jahren in den Medien über den Vorschlag berichtet (siehe wiederum Archiv Grundeinkommen, hier und einen Artikel in brand eins). Dass in Deutschland die Petition von Susanne Wiest (2009) nochmals für einen Aufschwung sorgte, wird nicht einmal erwähnt.

Noch bis vor etwa zwei Jahren war die öffentliche Resonanz in der Schweiz mäßig (das weiß ich auch von den verschiedenen Veranstaltungen, zu denen ich eingeladen war). Lokale Initiativen wie in Deutschland (mittlerweile ca. 90) gab es kaum. Viel bewegt hat sich in der Schweiz nun vor allem, seitdem das Bestreben öffentlich gemacht wurde, eine Volksinitiative zu lancieren. Bunt und engagiert wird auch in Deutschland diskutiert – jenseits gewohnten Lagerdenkens. Einzig fehlt bislang ein Mittel, über das die Schweizer verfügen: die Volksinitiative. Weil es fehlt, müssen wir andere Wege gehen.

Hätte Molitor einmal die Medienberichterstattung unter die Lupe genommen, wäre ihm aufgefallen, dass noch bis letztes Jahr nur wenige Artikel in großen Schweizer Tages- oder Wochenzeitungen erschienen sind (manche davon von deutschen Autoren). Das von ihm erwähnte Interview mit Theo Wehner (und mir) wurde eben in Die Zeit, einer deutschen Wochenzeitung, und nicht in der Neuen Zürcher Zeitung, dem Tagesanzeiger oder der WOZ abgedruckt.

An anderer Stelle heißt es:

„Die Schweizer Debatte hat einen anderen Groove als bei den deutschen Nachbarn. Hierzulande wird das Grundeinkommen vor allem als sozialpolitisches Reparaturwerkzeug diskutiert, eine Art weich gespülte Alternative zu Hartz IV. Weil die Sozialsysteme an ihre Grenzen stoßen und die bisherigen Reparaturmaßnahmen (von Tony Blairs Welfare to Work bis zu Gerhard Schröders Agenda 2010 mit Hartz IV) nur eine begrenzte Wirkung hatten, geht es – je nach ideologischem Standpunkt – um Armutsbekämpfung und Existenzsicherung oder um eine effizientere, also billigere und transparentere Sozialpolitik.“

In der Tat gibt es diese Positionen, die eine wie die andere, aber sie machen nicht die deutsche Debatte aus, schon gar nicht dominieren sie diese. Das hätte Herr Molitor herausgefunden, wenn er sich angeschaut hätte, welche Personen die meisten Vorträge in den letzten Jahren bestritten haben.

Vielleicht wollte der Artikel nur wichtig tun oder ein wenig Bashing betreiben. Wer sich für einen Überblick (bis 2008) zur deutschen Diskussion interessiert, wird hier fündig. Im Sommer werden zwei Sammelbände in englischer Sprache erscheinen, in denen ich die deutsche Diskussion darstelle (bis 2011), siehe hier und hier. Eine deutsche Fassung liegt noch nicht vor. Eine weitere Übersicht gibt es beim Netzwerk Grundeinkommen.

Sascha Liebermann