…so könnte man es nennen, meint Antje Lang-Lendorff in der taz über das solidarische Grundeinkommen, das in nun erheblich kleinerem Rahmen eingeführt werden soll. Das mit dem Marketingcoup ist nun keine Neuigkeit, das war von Anfang an deutlich, siehe hier.

Autor: Sascha Liebermann

„Re: Grundeinkommen bedingungslos Das finnische Experiment“ – auf ARTE…

…heute um 19.40 Uhr. Die Reportage ist zwar aus dem Jahr 2017, es finden sich darin aber auch einmal andere Interviewpartner, deren Aussagen zum Experiment auf interessante Weise widersprüchlich sind.

„European Green Perspectives on Basic Income“…

…eine Broschüre, die zum Herunterladen bereitsteht, herausgegeben von der Green European Foundation. Verschiedene Autoren haben daran mitgewirkt.

…eine Broschüre, die zum Herunterladen bereitsteht, herausgegeben von der Green European Foundation. Verschiedene Autoren haben daran mitgewirkt.

„…bekäme aber die Zahnarztgattin das Geld ein Leben lang…“

Es ist nicht falsch, dass sowohl SPD als auch Grüne Hartz4 zurücklassen wollen. Wir hatten es ja auch gemeinsam eingeführt. Beim bedingungslosen Grundeinkommen der Grünen bekäme aber die Zahnarztgattin das Geld ein Leben lang. Das kann nicht gerecht sein https://t.co/oY2ApDbxkZ

— Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) February 18, 2019

…das geht doch nicht, meint Karl Lauterbach. An den Taten sollt ihr sie erkennen, also wird die SPD den Grundfreibetrag in der Einkommensteuer abschaffen müssen und das Existenzminimum gleich mit, von dem er sich ableitet, denn das braucht die „Zahnarztgattin“ ebensowenig (siehe auch hier).

Oder die SPD besinnt sich darauf, dass in der Frage der Sicherung des Existenzminimums oder auch mehr, die entscheidende Frage ist, wer im Zentrum steht: Erwerbstätige oder Bürger. Bleibt sie bei den Erwerbstätigen hängen, muss sie Lauterbach folgen, will sie davon weg, steht das BGE auf der Agenda.

Sascha Liebermann

„Why Legendary Economists Liked Universal Basic Income“…

…ein Beitrag von Stephen Mihm auf Bloomberg.

Mihm schreibt unter anderem:

„Since the late 18th century, UBI hasn’t been seen as a form of welfare so much as a way to get rid of welfare entirely. That may explain why it has attracted such an eclectic group of supporters over the centuries — and may account for its renaissance today.“

Wie so oft bei der Suche nach Vorläufern, werden hier manche mit dem UBI in einem Zug genannt, die dort nicht hineingehören, z. B. Friedman under Hayek.

Sascha Liebermann

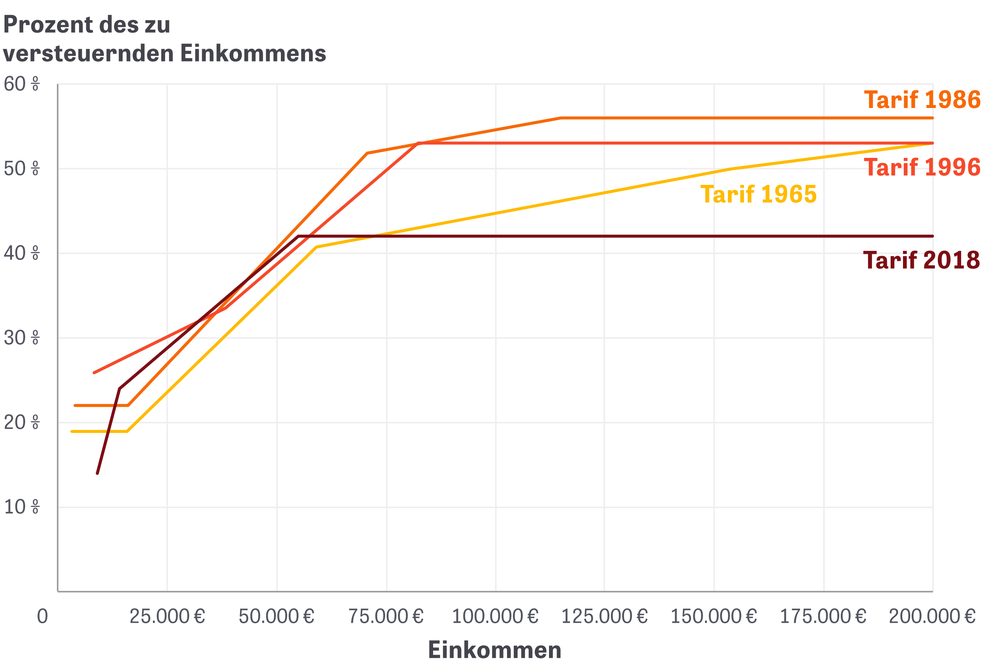

„Der Staat schont die Reichen“ – Feinheiten aus der Diskussion über den Spitzensteuersatz…

…liefert Mark Schieritz mit seinem Beitrag bei Zeit Online.

…liefert Mark Schieritz mit seinem Beitrag bei Zeit Online.

„Joe Rogan Experience #1245 – Andrew Yang“

„Universal basic income: the idea that shows no sign of abating“…

…schreibt The New Statesman America.

„Semantische Umettiketierung“ – SPD Vorschlag ändere für viele Arbeitslose nichts…

…so der Sozialwissenschaftler Stefan Sell im Deutschlandfunk zum SPD Konzeptpapier „Arbeit – Solidarität – Menschlichkeit“.

„Man mische drei Denkfehler, rühre kräftig…

…und heraus kommt ein jährlicher Zuwanderungsbedarf von mehr als einer Viertelmillion“.

Auf den Nachdenkseiten schreibt Jens Berger differenziert über „drei Denkfehler“, die jüngst wieder in einer Studie der Bertelsmann Stiftung gemacht wurden und beschäftigt sich mit Prognosen zu 1) Digitalisierung, 2) Fachkräftemangel und 3) Demographie.

Dass Prognosen mit Vorsicht zu genießen sind, ist richtig, sie sind keine Wirklichkeitsaussagen, sondern Szenarien. Für die Forschung sind sie als Datum bedeutungslos, spekulativ im schlechten Sinne. Das gilt nicht nur für übertreibende oder verharmlosende Prognosen. Letztlich lässt sich heute nicht sagen, was die Digitalisierung langfristig bringt, welche Entscheidungen getroffen werden, welche nicht und wie sie getroffen werden. Davon aber hängen die Folgen der Entscheidungen ab. Das ändert sich auch nicht, wenn differenziert modelliert wird, allenfalls hilft das dazu, mögliche Handlungsfolgen auszumachen.